Mots clés : Environnement, feux de forêt, fréquentation, érosion, gestion de projet, buffer, point distance

But du projet :

Le territoire québécois, d'une superficie six fois supérieure à celle du territoire français, possède une richesse naturelle exceptionnelle. Pour protéger celle-ci, de nombreuses aires protégées ont été créées. Cependant, elles apparaissent aujourd'hui vulnérables à l'impact de l'activité humaine. En ce sens, l'utilisation des outils d'analyse spatiale dans l'optique de créer un outil d'aide à la décision prend ici tout son sens.

Méthodologie :

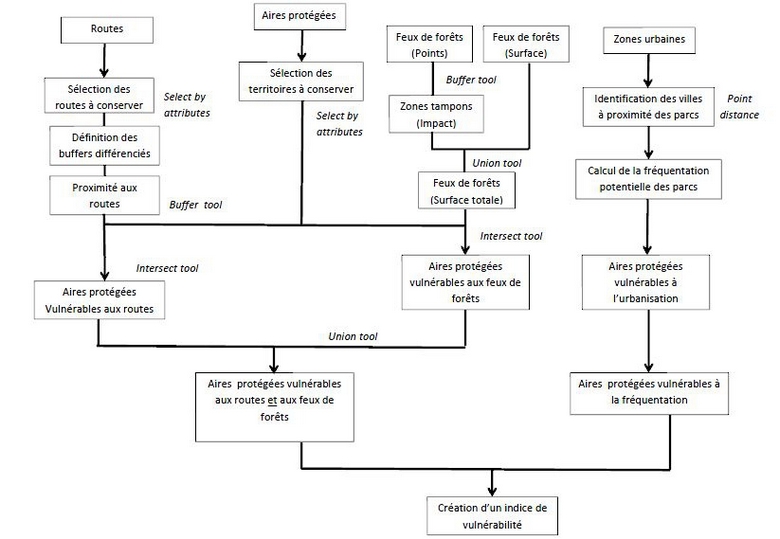

Afin de créer un indice de synthèse pouvant être utilisé comme outil d’aide à la décision dans la gestion des aires protégées québécoises, nous avons débuté par analyser les menaces représentées par les feux de forêts, la proximité aux routes et la proximité urbaine. Les résultats nous ont permis par la suite de réaliser l’indice de synthèse pondéré. Un des enjeux du présent travail ayant été de travailler avec des fichiers très complet et volumineux, nous avons jugé utile de créer créé un modèle cartographique représentant le cheminement de l’analyse menée pour faciliter celle-ci.

A) Analyse des menaces pour les sites naturels protégés québécois :

Analyse des feux de forêts :

- Conversion des surfaces de feux de forêts d'hectares à mètres (projection métrique utilisée pour notre projet).

- Création de zone tampons autour des feux de forêts à l'aide des périmètres indiqués.

- Calcul des superficies consommées au sein de zones naturelles.

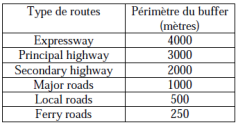

Analyse de la proximité aux routes :

- Selection des routes pertinentes pour l'analyse.

- Création d'une zone tampon autour de l’ensemble des parcours pris en compte.

- Estimation d'un périmètre différencié pour chaque type de routes afin d'apprécier leurs impacts.

- Calcul des superficies impactées par la proximité des routes au sein des sites naturels.

Analyse de la proximité aux villes (fréquentation potentielle) :

- Identification des villes situées dans un rayon de 150km de chaque parc (estimé comme la distance maximum parcourue en un jour pour se rendre dans un parc naturel).

- Estimation de la population totale vivant dans un rayon de 150km de chaque parc.

- Test sur la solidité du modèle créée en effectuant une régression entre les valeurs de population estimées et valeurs réelles pour 19 des parcs naturels (modèle fiable avec un risque d'erreur infime).

Interprétations des résultats :

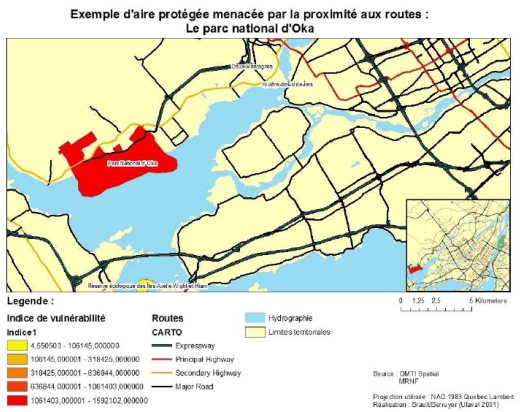

Les feux de forêts ont consommé 24 000 ha sein des aires protégées québécoises entre 1996 et 2008, mais ceux-ci sont concentrés au sein de 8 aires différentes seulement, principalement des parcs de grandes tailles et avec une haute fréquentation. La proximité aux routes impacte la moitié des sites naturels considérés, la plupart sont de petites tailles. De plus, un tiers des aires naturelles analysées voient plus de 50% de leur superficie être exposés à l’impact de la proximité aux routes.

Le parc d’Oka à proximité de Montréal est une bonne illustration de ce phénomène.

La fréquentation potentielle des sites naturels touche sans surprise les parcs situés à proximité de Montréal et de Québec mais plusieurs autres parcs apparaissent vulnérables à la proximité de centres urbains secondaires.

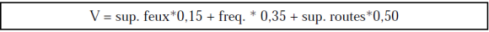

B) Création de l'indice de synthèse :

Pour réaliser l’indice de synthèse, nous avons accordé une pondération à chacune des menaces observées (feux de forêts : 0,15/ fréquentation : 0,35 et proximité aux routes : 0.5)

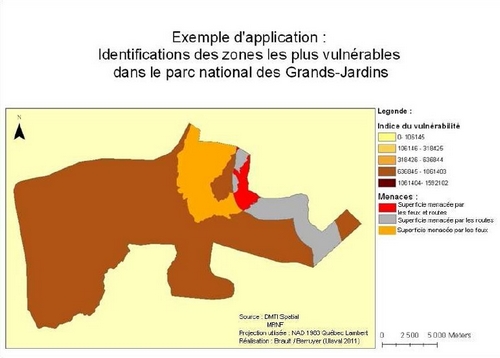

Cet indice de synthèse a ensuite été utilisé pour établir une classification de la vulnérabilité des aires protégées. Il apparait que les territoires à proximité des centres urbains sont les plus exposés. Néanmoins, certains parcs, moins fréquentés et qui font l’objet de moins d’attention en terme de surveillance apparaissent vulnérables, notamment à proximité des routes.

Apport des SIG pour le présent travail :

L’usage des SIG au sein de ce travail aura permis de mener une analyse préliminaire des menaces affectant les aires protégées au Québec.

Le potentiel des SIG pour la préservation de ces territoires a été mis en avant.

Il permet d’apprécier le degré d’exposition de ceux-ci à l’échelle de la province à l’aide d’un outil de synthèse ainsi que de cibler plus précisément les endroits critiques au sein même de ces zones protégées.

Le type d’analyse que nous avons menée lors de ce travail pourrait constituer un outil utile pour des organismes tels que la SEPAQ ou encore les MRC, pour orienter leurs efforts de surveillance et de conservation.

Le cas du parc national des Grands-Jardins, dont les résultats cartographiques sont présentés ci-contre en est une bonne illustration.

Apport personnel du projet :

Sur le plan personnel, ce projet m'a offert l'opportunité de mettre en oeuvre l'utilisation des SIG afin d'oeuvrer à la protection d'un territoire. De plus, j'ai fait l'acquisition d'outils tels que l'analyse de voisinage entre points, la création d'un modèle pour estimer la fréquentation d'un lieu mais surtout la création d'un indice de synthèse orienté pour la gestion d'un territoire.

77 chemin des Buissières. 38340 VOREPPE

77 chemin des Buissières. 38340 VOREPPE

06-42-14-04-76

06-42-14-04-76